『彼女がそれも愛と呼ぶなら』の脚本を手がけた、おかざきさとこ さんに注目が集まっています。

複数恋愛という挑戦的なテーマを扱いながらも、登場人物たちの心の機微を静かに、丁寧に描いたその筆致。

本記事では、彼女の過去作や脚本の魅力に迫りながら、視聴者に問いを投げかける“言葉と沈黙”の力を探ります。

この記事を読むとわかること

- 脚本家・おかざきさとこのこれまでの作品傾向

- 『彼女がそれも愛と呼ぶなら』での脚本上の工夫

- “普通”を揺さぶる恋愛描写のリアルさ

- 共感を呼ぶセリフの背景にある演出意図

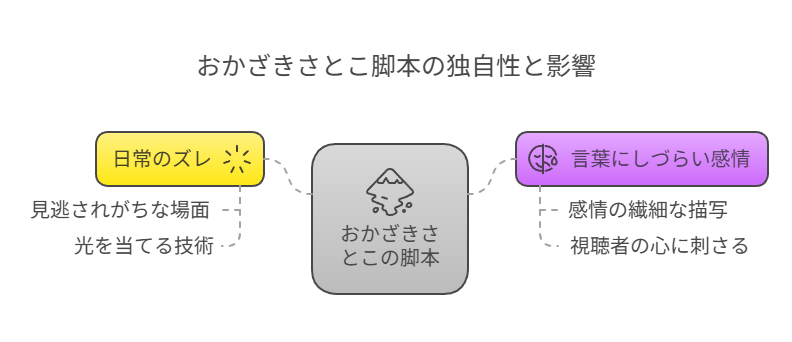

日常のズレをすくい取る、独自の感性

『彼女がそれも愛と呼ぶなら』で注目を集めている脚本家・おかざきさとこ さん。

彼女の脚本には、日常の中にある“ちょっとしたズレ”や、“言葉にしづらい感情”が丁寧に織り込まれています。

誰もが通り過ぎてしまうような場面に、しっかりと光を当てる。その手つきが、視聴者の心に静かに刺さるのです。

“普通”に見えて、“普通じゃない”恋愛を描く

今作では、「ポリアモリー(複数愛)」という一見非現実的にも思えるテーマを、非常にリアルな視点で描いています。

伊麻、氷雨、亜夫、到という4人の関係性は、どこかフィクションのようでいて、

セリフの選び方や間合いに、「こういう会話、現実にもある」と共感できる空気が流れています。

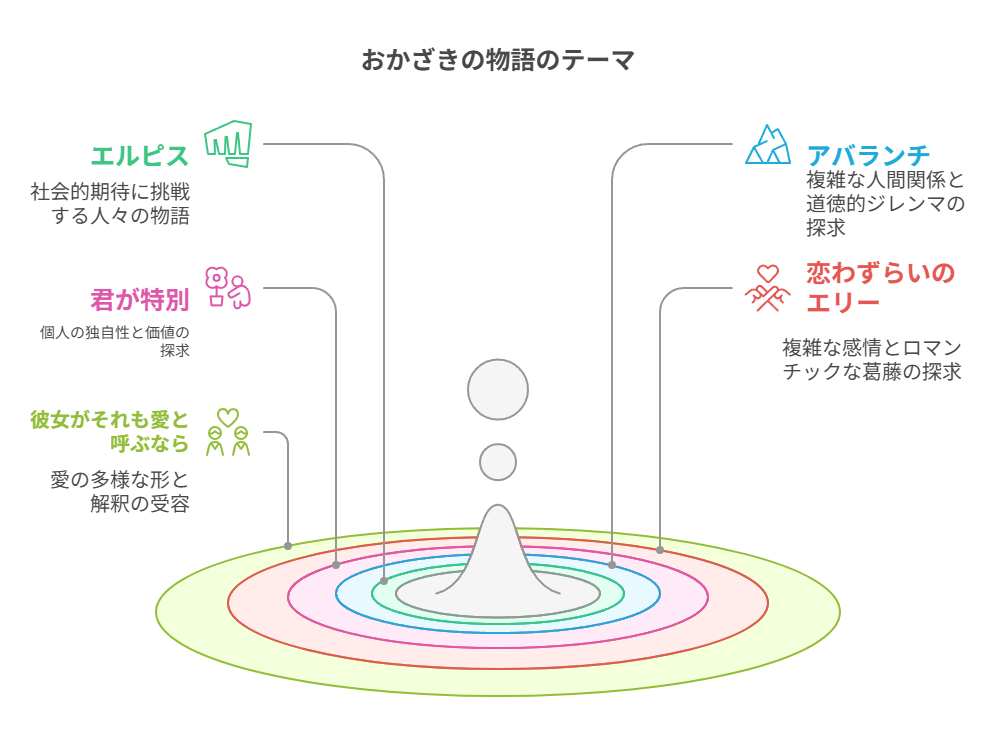

代表作にも共通する「揺れる心」の描写

おかざきさんの過去作には『エルピス』『アバランチ』などの共同脚本があり、

いずれも社会の“境界線”に立つ人間たちの揺れ動きを丁寧に描いています。

『彼女がそれも愛と呼ぶなら』でも、「答えが出ないまま生きている人々」が主役であり、

葛藤や矛盾をそのまま肯定するような脚本づくりが魅力といえます。

言葉にしない“沈黙”の強さ

おかざきさとこの脚本の特徴として、セリフよりも“間”で語るという点が挙げられます。

伊麻が「好き」と言わず、「ありがとう」と微笑む。

氷雨が泣きそうになりながら、何も言えずにうつむく。

その沈黙に、視聴者は強く揺さぶられました。

視聴者の声:「自分を見られているようだった」

放送後、SNSにはこんな声が多く見られました。

「この人、私の心の中を知ってるの?」

「登場人物の誰にもなりきれないけど、全部分かる。だからしんどい」

おかざきさとこの脚本は、誰かになりきらせるのではなく、自分と向き合わせてくれる力があるのかもしれません。

“答えのない物語”に寄り添う脚本

現代社会では、正解のある恋愛や生き方はどんどん減ってきています。

おかざきさとこは、答えを示すのではなく、揺れ続けることを許す脚本を書く人です。

だからこそ、『彼女がそれも愛と呼ぶなら』は、多くの人にとって“自分の話”に思えるのです。

最後までお読み下さりありがとうございました。

この記事のまとめ

- 脚本家・おかざきさとこの作風と魅力を紹介

- 『彼女がそれも愛と呼ぶなら』におけるリアルな恋愛描写の背景を解説

- “沈黙”を用いた演出やセリフの“間”の使い方に注目

- 視聴者の心を揺さぶる“共感型”脚本の力に迫る

コメント