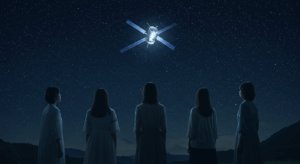

――逃げた先にあったのは、終わりではなく、もう一度はじめるための光だった。

NHKドラマ『照子と瑠衣』は、放送が終わってもなお、静かな余韻で私たちの背中をそっと押し続けています。

若さの季節が過ぎ、役割に囲い込まれ、気づけば自分の声が小さくなっていた――そんな「人生の後半」を歩く誰かに向けて、作品はふたりの小さな逃避と再生を差し出しました。

この総まとめでは、物語の核にある〈友情・逃避・再生〉を情緒的に読み解き、視聴者が自分の生活へ持ち帰れる“生き直しの手がかり”まで落とし込みます。

この記事を読むとわかること

- 『照子と瑠衣』が描いた「逃避」と「再生」の意味と、その情緒的な手触り

- 中年女性の“現実”──役割・孤独・罪悪感をどう言葉にするか

- 『テルマ&ルイーズ』との比較から見える“日本的な着地”

- NHK的「余白」の演出が心に残る理由(光・音・小道具の読み方)

- 今日からできる「生き直し」のミニ実践リスト

序章:なぜ今、「生き直し」が刺さるのか

人生の前半は、加速で語られる。学び、働き、誰かのために尽くし、期待に応える。

けれど後半は、減速の言葉が必要です。手放す、選び直す、沈黙に耳を澄ます。

「もう遅い」と「いまからでも間に合う」の狭間で揺れる私たちに、『照子と瑠衣』は優しく頷きました。

逃げることは、敗走の同義ではない。傷んだ場所から一度離れ、呼吸を取り戻し、別の角度で自分を拾い直す。

そのプロセスを、作品は“ふたり”というかたちでそっと守ってくれます。

照子と瑠衣が映す「人生の後半」のリアル

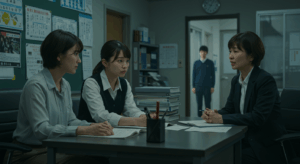

名を呼ぶ距離、沈黙の温度

親密さは、言葉の多さでは測れません。呼び名の微妙な揺れ、間の長さ、目線の逃げ場。

ふたりの会話には、長く生きてきた人しか持てない「言葉の配分」がありました。

伝えたいことを全部は言わない。けれど、黙っているからこそ伝わることがある。

沈黙は拒絶ではなく、相手を傷つけたくない祈りのかたちでもあるのです。

役割からの離脱、罪悪感と解放

母であること、妻であること、働く人であること――役割はときに自分を支え、ときに自分をすり減らします。

ふたりの「逃避」は、役割を一時的に外す試みでした。そこに生まれるのは、甘美な自由と同時に、罪悪感という重さ。

作品が誠実だったのは、どちらも嘘にしなかったこと。

解放は無傷では訪れない、それでも一歩踏み出す価値がある――視聴者は、その苦さごと受け止めたのです。

逃避=壊す勇気/再生=築く勇気

逃げることは敗走ではない

日本社会では「逃げない」ことが美徳にされがちです。

けれど、壊してはいけないのは関係ではなく、自分そのもの。

限界を超える前に距離を取るのは、自分を保つための技術です。ふたりは、いったん壊れた毎日をゼロに戻したのではありません。

痛みをごまかさずに見つめ直すために、少しだけ舞台から降りた。逃避は、再生の助走でした。

戻る/留まる/進むの三択を引き受ける

再生は「元に戻ること」ではない。戻る・留まる・進む――三つの選択肢を現実として引き受け、その時の自分に合う角度を選び続けることです。

ふたりは完全な一致を目指さず、並走を選びました。

同じ方向を見ながら、歩幅はそのまま。遠くから見れば、線は一本に見えるかもしれない。

けれど、近づけばちゃんとふたつ――その距離の尊重こそ、成熟のサインです。

友情が“家族”になる瞬間

血縁を超える共同体

家族だけが、人生の避難所ではありません。血のつながりを持たない相手が、ときに私たちの“居場所”をつくってくれる。

ふたりの関係は、互いを修理し合う工房のようでした。

壊れた部品に触れる手は乱暴ではなく、でも間違いなく現実的。

友は、問題を解決してくれる人ではない。問題に向かうとき、離れずに横にいてくれる人です。

一致ではなく、共在へ

意見が合わないから終わる友情もある。けれど、合わないまま続く友情もある。

『照子と瑠衣』がすくい上げたのは後者です。ふたりは完璧な理解を捨て、共在という関係を得た。

相手を変えようとする手を離すと、信じられないほど楽に呼吸ができる。

成熟した友情が教えてくれたのは、「あなたはあなたのままでいい、私も私のままでいる」という、約束に似た自由でした。

「テルマ&ルイーズ」との交差点:終わらせない選択

死ではなく、生活へ戻る物語

しばしば引き合いに出される映画『テルマ&ルイーズ』は、ラストで“飛ぶ”物語でした。

アメリカ的反逆とカタストロフの美学。それに対して『照子と瑠衣』は、飛ばない。

終わらせず、続ける。美しい破滅ではなく、擦り傷だらけの継続へ。

そこにあるのは、派手ではないが確かな現実の救いです。日本的な倫理が選んだのは、日々の手触りに戻る道でした。

風景の倫理:海と丘陵が語るもの

舞台としての風景は、ただの背景ではありません。水は「流れていくもの」、丘は「緩やかに越えるもの」。

その地形が、ふたりの再生を支えました。自然は、こちらの都合とは無関係に「続く」。

だからこそ、私たちは日常へ戻る勇気をもらえる。

風は、今日もどこかで同じように吹いている――その当たり前が、どれほど心強い慰めになるかを、作品は知っていました。

NHK的“余白”の作法:光・音・小道具を読む

ロングテイクと生活音:沈黙を会話に変える

長回しで手元を映し、鍋や茶碗の音を前景にする。それだけで、台詞は半歩引き、心の動きは半歩前に出ます。

沈黙は拒絶ではなく、耳を澄ます姿勢へと変換される。

説明を削り、体温を残す編集――それが余白のメソッドです。

小道具の詩学:鍵/器/写真

鍵は「境界を開くもの」、器は「受け止めるもの」、写真は「時間を固定するもの」。

誰の手にそれがあるかで、関係の主導権が見えます。所有者の入れ替わりは、言葉にしない譲渡です。

たとえば、器を相手に差し出す。その一手で、「受け止める役目」は移動する。

小道具は、心の役割分担を静かに描き直していきました。

今日からの「生き直し」ミニ実践リスト

1. 呼び名を一つ、やわらげる

「ねえ」「あなた」「さん付け」――呼び名は距離です。

たった一つ、柔らかくしてみる。関係の角が少しだけ丸くなります。

2. 台所の手順を交換してみる

いつもと逆の手順で料理する。器の置き場所を変える。

微差の反復は、心の歯車を噛み合わせ直す小さな実験です。

3. 沈黙の一分ルール

言い合いになりそうなとき、まず60秒だけ黙って生活音を聞く。

沈黙は、言葉を諦める時間ではなく、言葉を選び直す時間になる。

4. 夕暮れに外を歩く

朝でも夜でもない中間の色の中を歩く。

赦し未満の斜光は、気持ちのグラデーションを受け止めてくれる色です。

5. 写真を一枚、撮り直す

嫌いだった自分の一部を、あえて記録する。

写真は「今」の肯定です。過去を塗り替えずに、今を重ねる方法。

よくある反論への応答

「逃避は無責任では?」

無責任なのは、壊れているのに壊れていないふりを続けること。

適切な距離は、関係を長持ちさせるための技術です。逃げることは、投げ出すことと同義ではありません。

「家族を置いていったのでは?」

置いていったのではなく、いったん置き直した。

相手を大切に扱うために、自分を先に救う――その順序を学ぶことは、自己中心ではなく、共同体を持続可能にするための知恵です。

まとめ:光はいつも、少し遅れて届く

『照子と瑠衣』は、劇的な勝利を約束する物語ではありませんでした。

けれど、生活の速度に忠実な希望を教えてくれた。抱き合う代わりに、同じ方向を見た。

泣き崩れる代わりに、器を差し出した。

その控えめな所作の積み重ねが、人生をもう一度はじめるための灯りになる――作品が残してくれたのは、そんな遅れて届く光です。

「いまからでも間に合う」――その一言を、あなたが誰かに手渡す日が、きっと来る。

合わせて読みたい

- ドラマ記事まとめ一覧はこちら

- 『照子と瑠衣』第7話レビュー|逃避と再生の狭間で揺れる二人の選択

- 『照子と瑠衣』第8話(最終回)直前展望|逃避から再生の旅の終着点

- 『照子と瑠衣』キャスト徹底紹介|出演者プロフィールと役どころ解説

この記事のまとめ

- 逃避は「敗走」ではなく、再生へ向かう助走である。

- 一致ではなく「共在」を選ぶ友情が、人生の後半を支える。

- 日本的リアリティは「終わらせない」選択――生活へ戻る勇気。

- NHK的“余白”(光・音・小道具)が、言葉にならない感情を運ぶ。

- 今日からできる5つのミニ実践で、あなたの「生き直し」は始められる。

コメント