「ヒーローが自分の顔をちぎって誰かに食べさせる──」

この衝撃的な設定を持つ“アンパンマン”は、いかにして誕生したのか。

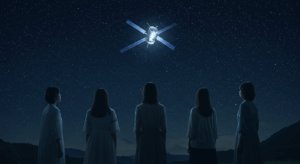

NHK朝ドラ『あんぱん』では、創作の奇跡が生まれた“きっかけの瞬間”が、

静かで、ささやかで、けれど確かなものとして描かれている。

この記事では、やなせたかしがアンパンマンに辿り着く過程と、

その根底にある発想の転換を、ドラマ演出と実際のやなせ語録を交えて考察していく。

- アンパンマンの誕生に至る“発想の転換”と背景

- 戦争・貧困体験が作品の原点にどう影響したか

- やなせたかしの“正義”に対する独自の解釈

- 『あんぱん』で描かれる“きっかけの瞬間”の意味

1. ヒーロー像の“反転”から始まった

やなせたかしが創作において抱えていた長年の問い──

正義って、誰かを殴ることなのか?

戦争体験を持つ彼にとって、「正義の味方」が暴力的に描かれることに違和感があった。

■ 「敵を倒す」ではなく「困っている人を助ける」

この発想の転換が、やなせのヒーロー像を一変させた。

人を倒すためではなく、誰かのために自分を差し出すヒーロー。

それが、後のアンパンマンにつながる“価値観の反転”だった。

■ 創作ではなく、“願い”から生まれたキャラクター

『あんぱん』では、飢えている人に何もできなかったやなせが、

「せめて自分の顔が食べ物だったら」と、

ふと呟いた言葉がきっかけになる描写がある。

それは空想やアイデアというよりも、心の底から湧き出た祈りに近い。

この描写は、アンパンマンが“物語”以前に、やなせ自身の叫びだったことを強く印象づける。

2. “あまりに優しすぎるヒーロー”という違和感の魅力

当時の出版界でも、アンパンマンの設定は異端だった。

編集者には「弱い」「話が成立しない」と言われ、

最初の絵本も、ほとんど売れなかった。

■ 顔をちぎって与える=“自己犠牲”の美しさと矛盾

アンパンマンは、自分の一部を削って誰かを救う。

これは「やさしさの究極」でもあり、「存在の不安定さ」でもある。

顔を分けたら、彼は弱くなる。

それでも分け与えるヒーロー像に、やなせの“正義とは分かち合い”という信念がにじんでいる。

3. “弱さ”を肯定する発想が、強さを生んだ

アンパンマンは、強くない。

顔を食べさせれば力を失い、雨や火に弱く、しょっちゅう倒れる。

しかし、それでも彼は立ち上がり、誰かを助けようとする。

■ ヒーロー=「無敵である必要はない」

やなせは、“無敵なヒーロー像”を否定した。

むしろ、不完全で、傷つきやすく、それでも諦めない存在こそが、

本当に人の心を救えると信じていた。

これはまさに、自分が“救われなかった側”だったやなせだからこそ描けた姿でもある。

■ “優しさは武器になる”という物語の核

アンパンマンの物語にあるのは、「勝ち負け」ではなく「つながり」だ。

飢えた人のために自分の顔を差し出す。

それは、“優しさが強さに変わる瞬間”の象徴でもある。

『あんぱん』では、この一見不思議なキャラクターが、

やなせの人生の断片をすべてつなげて“誕生”する様子が丁寧に描かれている。

4. まとめ|奇跡はひらめきではなく、“蓄積の結晶”だった

アンパンマンが誕生した瞬間は、決して“神がかった天才のひらめき”ではない。

それは、敗戦、喪失、売れない日々、妻との暮らし──

すべてを飲み込んだ先に生まれた、“ひとつのやさしさの結晶”だった。

『あんぱん』は、その誕生を、派手な演出ではなく、

静かな積み重ねの延長として描いている。

その描き方こそが、アンパンマンの本質を表しているのかもしれない。

最後までお読み下さりありがとうございました。

- アンパンマンの“顔を分ける”発想は、やなせの実体験から生まれた

- ドラマでは、そのきっかけが静かに、でも確かに描かれている

- “優しさは弱さではない”という価値観の転換がテーマ

- アンパンマン誕生は、“人生の蓄積が形になる”創作の象徴でもある

コメント