NHK朝ドラ『あんぱん』に描かれる、やなせたかしと妻・暢(のぶ)さんの関係は、

「昭和の夫婦像」とは一線を画している。

それは、“内助の功”でも“夫を支える影の存在”でもない。

むしろ、“共に戦い、共に悩み、共に笑う”同志のような関係性が描かれているのだ。

この記事では、そんなやなせ夫妻の“対等な支え合い”の在り方に注目し、

現代にも通じる“家族”や“パートナーシップ”の意味を深掘りしていく。

最後までお読み下さりありがとうございました。

- 『あんぱん』におけるやなせ夫妻の関係性の描き方

- “対等な支え合い”の現代的な意味とリアルさ

- 言葉にしない優しさと信頼の表現技法

- 夫婦を超えた“同志”的関係が視聴者に響く理由

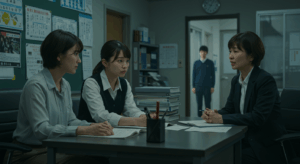

1. ヒロインは“支える”だけの存在ではない

『あんぱん』で描かれる暢は、いわゆる“良妻賢母”とは少し違う。

彼女は、決して「夫の夢を応援するために生きている」わけではなく、

自分の感情や価値観を持った、自立した存在として描かれている。

■ 励ますでもなく、押しつけない距離感

やなせ(劇中名:安田)の創作がうまくいかない時、

暢は強く励ましたり、無理に動かそうとはしない。

その代わりに、隣に黙って座る、食事を作る、何気ない言葉を交わす──

そんな「日常の行動」で寄り添い続ける。

■ 自分の夢も手放していない“共創の関係”

暢自身も、ただ家にいて待つ妻ではない。

絵を見て意見を述べ、出版に動き、時には反論し、

作品づくりの一部を担う“共同制作者”のような立場でもある。

この対等性は、視聴者に「夫婦とは何か」という問いを投げかけてくる。

2. 対等なパートナー像が、なぜ“今”に響くのか

昭和から令和にかけて、夫婦の形は大きく変化してきた。

共働き、キャリアと家庭の両立、パートナーシップの再定義──

そんな中、『あんぱん』のやなせ夫妻の姿は、むしろ現代的な“支え合い”の理想像として映る。

■ 「支える=自己犠牲」ではない形

暢は、自己を消すことなく、やなせを支える。

やなせも、暢を尊重し、意見を聞き、依存せず、頼りすぎずに関係を築こうとする。

その関係性は、「どちらかが一方的に尽くす」ものではなく、

“自立と信頼”で成り立つ“対話型パートナーシップ”なのだ。

■ だからこそ、誰かのロールモデルになる

視聴者は、やなせ夫妻にただの憧れではなく、

「こういう関係なら、築いてみたい」と思えるリアルさを感じる。

それは、押しつけがましくない自然な支え合いが、

このドラマの中で温かく、静かに描かれているからだ。

3. 言葉より“態度”でわかりあう夫婦

やなせ夫妻の関係を象徴するのは、派手な会話ではない。

むしろ、沈黙の中で伝え合う空気や、

少しだけ表情が緩む瞬間に、2人の絆が滲んでくる。

■ 「ありがとう」や「ごめんね」がなくても伝わるもの

現代のドラマでは「言葉にすることの大切さ」が強調されがちだが、

『あんぱん』ではあえて、言葉にしない優しさが描かれる。

それは、長く一緒に生きる中で生まれる、

“見えないけれど確かな信頼”のかたち。

■ 一方が倒れても、もう一方が支えるという構造ではなく

どちらかが弱っても、もう片方が引っ張る──ではなく、

どちらかが立ち止まっても、一緒に座って考える。

そんな“支え合い”は、夫婦・恋人・親子・仲間など、

あらゆる人間関係にも応用可能な生き方のヒントにもなる。

4. まとめ|“夫婦”というより“同志”でいられる強さ

『あんぱん』に描かれるやなせ夫妻の関係は、

決して“理想化された夫婦像”ではない。

ぶつかり、迷い、すれ違い、立ち止まりながらも──

「相手を信じ、自分を捨てずに歩いていく姿」がそこにある。

“夫婦”というより、“人生の同志”。

その在り方は、現代においてますます重要なメッセージを放っている。

やなせたかしの創作が成功したのは、

その根底に「支えてくれる誰か」と共にあった人生があったからかもしれない。

- やなせ夫妻は“支えられる側”と“支える側”ではなく対等な存在

- 暢は創作にも関わる“共同制作者”のような役割を担っていた

- 言葉よりも態度で信頼を築く夫婦の在り方が丁寧に描かれている

- 現代にも通じるパートナーシップの理想像として多くの共感を呼んでいる

コメント