『彼女がそれも愛と呼ぶなら』の制作発表では、ポリアモリーという斬新なテーマが話題を呼びました。

難しい題材に対して、制作陣はどのような想いでこの作品を生み出そうとしたのか。

本記事では、制作発表時のキャスト・脚本家・演出陣のコメントから、その舞台裏を振り返ります。

- 制作陣がポリアモリーをどう捉えていたのか

- 主演キャストが役をどう理解し演じたか

- 脚本・演出の“リアルな感情の描き方”に対する意図

- 制作発表から読み取れる作品づくりの姿勢

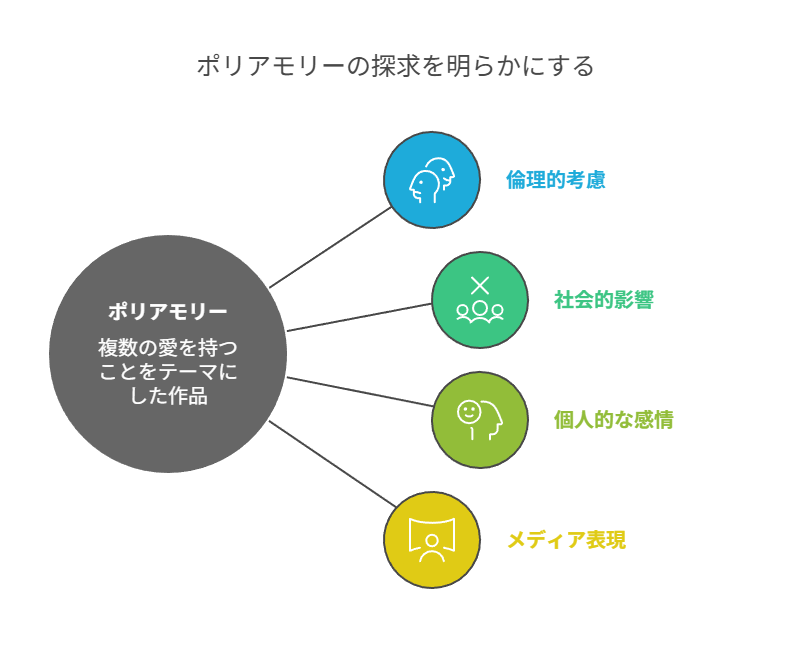

テーマは“ポリアモリー”──挑戦的な企画の幕開け

『彼女がそれも愛と呼ぶなら』の制作発表が行われた際、最も注目を集めたのが「ポリアモリー(複数愛)」というテーマです。

「倫理観に触れるようでいて、誰にも“あるかもしれない”感情を描く」──制作陣はそのように語り、

日常に潜む“許されざる愛”を丁寧に描こうとする姿勢を表明していました。

主演・栗山千明「すべての感情に“嘘”がない脚本」

会見では、主演の栗山千明が「一人一人の感情が本当に丁寧に描かれていて、演じていて自然に心が動く」と語りました。

伊麻というキャラクターについても、「正しいとか間違いとかではなく、“感じたままに生きる”という女性像が新鮮だった」とコメント。

難しいテーマながら、脚本に込められた“誠実さ”が、演者の共感を生んでいたことがうかがえます。

伊藤健太郎「“揺らぎ”を大切に演じたい」

共演の伊藤健太郎は、自身の演じる氷雨という青年について、

「葛藤や戸惑いを言葉にせず演じることが多く、“感情のグラデーション”が難しかった」と語っています。

彼の言葉からも、作品全体に漂う“沈黙”と“余白”の演出が、制作当初から意図されていたことが分かります。

脚本チームが語る「愛に“正解”を求めない」視点

脚本を担当したおかざきさとこ、上野詩織の2名は、制作コメントで次のように述べています:

「この作品は、“こうあるべき”というラブストーリーではありません。だからこそ、書きながら何度も立ち止まりました」

現実的な痛みと願望を抱えたキャラクターたちを、“答えのない状態”で生かし続けることが、脚本の難しさであり魅力だったと明かしています。

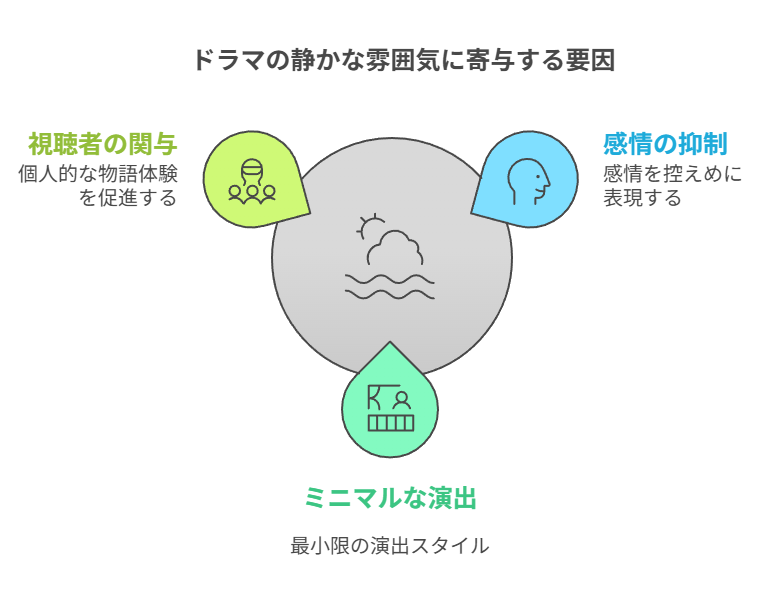

演出陣が大切にした“映さない部分”

演出を務めたチームも、制作発表の中で「感情を見せすぎないこと」を意識していたと語っています。

「カメラが追いかけない感情があることで、視聴者にとっても“自分の物語”になる」という考えのもと、演出は極めてミニマル。

このスタンスが、ドラマの静かな空気感に深く結びついています。

制作発表から見えた“誠実な挑戦”

センセーショナルなテーマを扱う一方で、制作陣はあくまでも「登場人物の感情を信じる」という姿勢を貫いています。

その結果、『彼女がそれも愛と呼ぶなら』は、“多様な愛”というキーワードに留まらず、観る者の感情を揺らす静かな作品に仕上がりました。

最後までお読み下さりありがとうございました。

- 『彼女がそれも愛と呼ぶなら』制作発表で語られたテーマの意図を解説

- 栗山千明・伊藤健太郎のコメントから見える役作りの視点

- 脚本家・演出家が目指した“映さない感情”の描き方

- 誠実な制作姿勢が作品にどう反映されたのかを考察

コメント