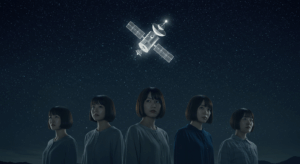

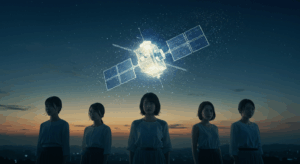

NHK総合で9月8日から始まる新ドラマ『いつか、無重力の宙(そら)で』。

このタイトルに初めて触れたとき、多くの視聴者が「無重力」という言葉の余韻に心を留めたのではないでしょうか。

私自身も、その音の響きに「軽さ」と「虚無」の両方を感じました。日常の中に確かに存在する“重さ”──人間関係、記憶、責任──それらがふっと解き放たれる瞬間を想像させます。

本記事では、第1話放送を踏まえてあらすじを整理しつつ、タイトルが意味するものを掘り下げていきます。

さらに、登場人物たちが背負う「重さ」と、その解放の兆しを読み解き、映像が描く「心の距離」を考察します。

この記事を読むとわかること

- 『いつか、無重力の宙で』第1話のあらすじと象徴的なシーン

- タイトル「無重力」の比喩的な意味と心理描写へのリンク

- 登場人物たちが抱える「重さ」と「解放」のテーマ

- 映像表現(光・影・カメラワーク)から浮かび上がる「心の距離」

- 他のドラマ作品との比較から見える本作の独自性

- 無重力が「自由」と「孤独」を同時に示す二重性

- 今後の物語におけるテーマの展望

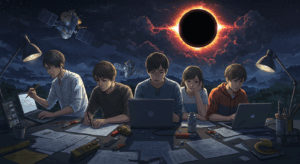

第1話あらすじと「無重力」の予兆

第1話は、主人公・沙耶があるきっかけで日常から少しずつ“浮いていく”ような感覚を抱くところから始まります。

それは文字通りの浮遊ではなく、比喩的な心の揺らぎ。彼女が抱える人間関係や過去の記憶が重石のようにのしかかり、同時にそれを手放したいという願望が芽生え始めるのです。

冒頭で印象的だったのは、窓辺に立つ沙耶が夜空を見上げるシーン。

都会のざわめきが背後に広がりながら、その視線の先には広大な星空が広がっていました。街の灯りはどこか重く、押しつけがましい。対照的に、空の黒と星の白は軽やかで、重力から解放されたように見えました。

この「地上の重さ」と「宙の軽さ」の対比は、タイトル「無重力の宙で」を象徴的に表現する演出だったといえるでしょう。

視聴者はその瞬間、沙耶と一緒に重力から解き放たれたような余韻を味わったはずです。

タイトル「無重力」が示す心の比喩

「無重力」という言葉を、単なる物理的な状態としてではなく、人の心に重ねてみるとどうなるでしょうか。

それは「抱えてきたものから解放される心の状態」として読み解けます。

沙耶にとっての“重さ”は、過去の記憶と現在の人間関係です。

家族へのしがらみ、仕事での役割、友人関係の期待──これらは日常を形づくる大切な要素である一方、時に心を縛る「重力」として作用します。

その重力からふと解き放たれる瞬間、人は「無重力」を感じるのではないでしょうか。

第1話で示されたのは、まさにその比喩の入口でした。

沙耶は、自分が背負っているはずの責任を一瞬忘れ、夜空に心を投げ出す。

その表情には安堵と不安が同居していました。無重力は自由であると同時に、拠り所を失う孤独をも意味するのです。

この二重性こそが「無重力の宙で」のタイトルに込められたメッセージであり、第1話の段階から繊細に描かれていました。

登場人物たちの「重さ」と「解放」

沙耶だけでなく、第1話で登場した人物たちはそれぞれに“重さ”を抱えていました。

同僚の俊は、仕事のプレッシャーと家族への責任に押しつぶされそうになっている。

幼なじみの美咲は、過去の選択への後悔を心に秘めている。

彼らの姿は、私たちが日常で抱える「見えない重力」をそのまま映し出していました。

興味深いのは、登場人物たちが互いに接触する瞬間に、その重さが一時的に軽くなることです。

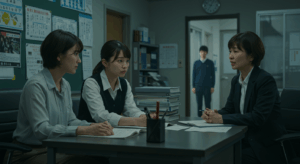

沙耶と俊が会話を交わす場面では、重苦しい空気の中にかすかな笑みが差し込みました。

美咲と沙耶が並んで歩くシーンでは、足取りが徐々に軽くなる描写が印象的でした。

ここで描かれているのは、「人と人の関係が、互いの重力を和らげる」という現象です。

人は完全に孤立すれば無重力に近づくかもしれません。しかし、それは孤独に転化する危険をはらむ。

むしろ、他者と関わり合うことで重さを分かち合い、結果的に軽やかさを得ることができる──そんな逆説的な真実が滲んでいました。

この「重さ」と「解放」の往復運動こそが、今後の物語の基調となるでしょう。

映像表現から読み解く「心の距離」

『いつか、無重力の宙で』の魅力は、セリフ以上に「映像」が雄弁である点にあります。

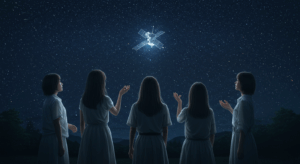

第1話では、光と影、動きと静止のコントラストが繊細に配置され、登場人物の心情を語っていました。

たとえば、沙耶が一人で部屋にいるシーン。窓から差し込む一筋の光が、暗い室内を切り裂くように差していました。

その光の中に舞う小さな埃の粒は、まるで無重力の中に漂う星屑のよう。観る者に「心の浮遊感」を直感的に伝えます。

また、カメラワークも印象的でした。重苦しい会話では固定カメラでフレームを閉じ、逆に心が解き放たれる瞬間にはゆったりとしたパンやスローを用いていました。

これによって「重力に縛られた場面」と「無重力を感じる場面」の落差が鮮明になり、視覚的にテーマが刻まれていました。

映像は言葉にならない「心の距離」を描く装置です。沙耶と俊の間に漂う沈黙、美咲の背中に差し込む逆光──そのすべてが、人物たちの内面を象徴する「もう一つのセリフ」だったといえるでしょう。

他作品との比較で見える独自性

「無重力」という比喩を中心に展開する本作は、過去の母娘ドラマや心理劇と比較することで、その独自性が際立ちます。

たとえば、先日放送された『母の待つ里』は「土地の記憶」と母娘の関係を重ねることで深みを与えていました。

一方、『いつか、無重力の宙で』は「空間感覚」と人間関係を結びつけているのです。

どちらも「見えないもの」を可視化するアプローチですが、前者が歴史や土地に根ざしているのに対し、本作は「物理法則の揺らぎ」を感情に結びつけている点がユニークです。

また、近年のドラマ『最愛』や『坂の途中の家』が「重いテーマ」を現実的な葛藤として描いたのに対し、本作はあえて「比喩」や「象徴」を強調しています。

これによって、視聴者はストーリーのリアリズムを追うだけでなく、自らの感情に重ね合わせながら「自分にとっての無重力」を問い直すことができます。

ドラマは単なる物語ではなく、私たちの心を映す鏡です。比較することで、本作が「心の重さからの解放」という普遍的テーマに挑んでいることが、より鮮明に見えてきます。

エピローグ──無重力の心を探す旅へ

『いつか、無重力の宙で』第1話を観終えて、胸に残ったのは「無重力とは自由であると同時に孤独でもある」という二重性でした。

人は誰しも心に重力を抱えています。それは責任であり、愛であり、過去の記憶です。時に苦しいものですが、それを失えば無防備な孤独が訪れるだけかもしれません。

だからこそ、人と人が関わり合う瞬間に「重さを分け合い、軽やかになる」ことが大切なのだと、このドラマは静かに語りかけてきます。

重力から逃れるのではなく、共に分かち合うことで生まれる“無重力”──それは人生における小さな救済なのかもしれません。

次回以降、沙耶と周囲の人々がどのように互いの重さを抱きしめ、また手放していくのか。

その過程を見届けることは、きっと私たち自身の「心の旅」と重なっていくでしょう。

──あなたにとっての“無重力”は、どんな瞬間ですか?

この記事のまとめ

- 『いつか、無重力の宙で』は「心の重さ」と「解放」を描く詩的なドラマ。

- 第1話では、沙耶が夜空を見上げる場面を通じて「無重力の比喩」が提示された。

- 登場人物たちはそれぞれに“重さ”を抱え、関わり合うことでその重力を和らげていく。

- 映像表現(光・影・静寂)が「心の距離」を語る装置として機能している。

- 他作品と比較すると、本作は「物理法則=無重力」を心理に結びつける独自性がある。

- 無重力は自由であると同時に孤独でもあり、その二重性が物語を支配している。

- 今後の展開では「重さを分け合うことによる救済」が描かれていくと予想される。

コメント