導入 — 沈黙が奏でる、母と娘の調べ

「ねえ、母さん。あなたは、誰ですか?」

かすれた問いが、薄暮の遠野にわずかな余韻を残す。

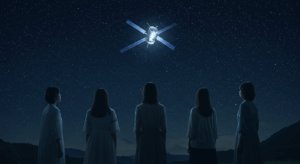

森の奥深く、「母の待つ里」では、語られない記憶が静かに、重く、彼らの胸に澱のように沈んでいる――。

第4話を迎えるこの瞬間、沈黙は痛みか、慈しみか。

母娘の距離を隔てるその静寂がほどけるとき、何が見えてくるのか。

私たちは自然と身を寄せ合い、その一瞬を待ちわびているのです。

・『母の待つ里』第4話の放送前に押さえておきたい、物語の核心と“沈黙”の意味が読み解けます。

・遠野という舞台が持つ「語られない記憶」の象徴性が明らかになります。

・母娘の沈黙が、断絶ではなく“祈り”として描かれている背景を深く考察できます。

・最終話への展望が、「再生」ではなく「静かな帰還」として受け取れるようになります。

・読むことで、視聴後の感情の余韻がより深まり、自分自身の記憶とも静かに重なります。

背景解釈 — 遠野という「沈黙の土地」が問いかけるもの

岩手県遠野市。そこはただの舞台ではなく、「語られずにいる」記憶が生まれる場所です。

美しく静かな原風景の中で、登場人物たちの魂の震えが、言葉の代わりに立ち上がるように感じられます。

2024年に撮影されたこの地の風土には、言葉よりも深い静けさが宿っているのです。

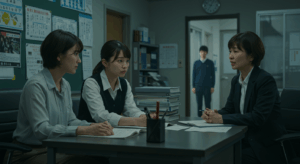

この作品では、母・ちよ(宮本信子)の存在は懐かしさとともに、言葉として語られないものたちの象徴でもあります。

彼女の笑み、手料理、座敷のぬくもり…それらは言葉にならない“語り”として、子どもたちを包み込みます。

また、原作は浅田次郎氏によるもの。

彼の描く「母」は、背中に託された記憶と、遥かな祈りに満ちている――。

母娘の沈黙の構造 — 断章としての沈黙、祈りとしての対話

母と娘(と、他者たち)の間に漂う沈黙を、私はこう理解します。

それは断絶ではなく、祈りのようなもの。

沈黙は間を埋めず、むしろ空間に湿度を与えます。

読み取ろうとしなければ、その質感に気づかないほど、静かに。

第4話への期待は、この沈黙がどれだけ静かな再生の契機になりうるか、ということです。

母から向けられる無言のまなざし――

それは断定ではなく、「あなた自身の物語をどう継いでほしいか」という問いかけのように感じられます。

第4話への展望 — 再生の兆しは、静かな瞬間のなかに

最終話では、「母」が訃報として知らされた後、

実は生きているのではないかという錯覚が子どもたちを包みます。

徹、夏生、精一──三人は里へ駆けつけ、

その想像の果てで、母の謎をひとつひとつ目の当たりにしていく──

そんな予感が、深い静寂の中にあるのです。

母の存在の真実が明かされるとき、それは再会か、あるいは別れか。

その境界をそっと揺らすのは、母娘の間に積もっていた「沈黙の記憶」であり、

それが解かれることで心に灯がともる瞬間なのではないでしょうか。

またストーリーを超えて、中高年の女性読者にとってこの物語が響く理由は、

そこに「許し」や「見守られている感覚」があるからです。

言葉を交わさなくても、そこに在ることのひとつひとつが、静かに肯定を与えてくれる。

母と娘が互いに向かい合うその姿は、

“再生”という響きよりも、“静かな帰還”という言葉がより豊かに感じられます。

終章 — 余韻の先に届く、心の声

「母の待つ里」は、問いに答える物語ではなく、問いかけをたたえる作品です。

沈黙がほどけた先に立ち現れるのは、

言葉としてではなく、体温や手触りのような記憶の断片。

その断片がささやかな灯火となり、読む人の胸に静かな光を灯す。

第4話、最終回。きっとその静かな再会は、遠野という土地の沈黙に抱かれながら、

母娘の魂に “もう一度問いかける時間” を与えてくれるはずです。

どうか、あなたもその静けさに耳を澄ませていてください。

まとめ — 母娘の沈黙がほどかれるとき、心に余韻の灯火がともる

- 遠野という土地の沈黙は、語られずにある記憶の母胎である

- 母娘の沈黙は、断絶ではなく祈りや問いかけの形で、お互いの魂に寄り添う

- 第4話では、その沈黙が解かれ、“語られない記憶”が余韻として輝きを放つことへの期待がある

- この作品は、“言葉にならないものを受け止める静かな記憶”を読者にも与えてくれる

- 『母の待つ里』第4話は、物語の静かな核心=「母娘の沈黙」に深く切り込む重要な回です。

- 遠野の風景は、語られない感情や記憶を受け止める“沈黙の舞台”として機能しています。

- 沈黙は断絶ではなく、“祈り”や“問いかけ”のような感情の表現として描かれています。

- 再生ではなく、“静かな帰還”という感情的な着地に向かう物語構造が見えてきます。

- 視聴後の余韻が深まるだけでなく、読者自身の人生の記憶ともやさしく響き合います。

コメント